ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Как забить гвоздь в твёрдую стену?

Для иллюстрации работы с Solving Mill рассмотрим решение простой задачи: как забить длинный гвоздь в твердую стенку. Создаём новый проект (назовём его «Как забить гвоздь в твёрдую стену»), открываем проект, и начинаем работать с темплейтом.

Шаг 1. Описание проблемной ситуации

В первом шаге в соответствующем поле описываем проблемную ситуацию в свободной форме.

Нужно забить длинный гвоздь в твёрдую стену. Но гвоздь деформируется под ударами молотка и в стену не входит. Если ударить молотком сильнее, результат тот же.

Добавляем картинку, которая иллюстрирует проблему.

Ситуация в целом понятна, и надо ответить на вопрос: «Можно ли сформулировать условие задачи для решения?». Наверное, мы не можем ответить на этот вопрос положительно, возникает много вопросов. Поэтому в соответствующей ячейке мы отвечаем на этот вопрос «Нет».

Продолжим анализ проблемной ситуации.

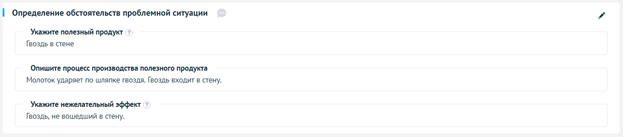

Обобщаем описание и заполняем нижние три текстовых поля, указав ключевые аспекты проблемной ситуации.

Нежелательный эффект: гвоздь не входит в стену.

Этот эффект появляется при производстве полезного продукта: гвоздь в стене.

Производственный процесс: гвоздь вбивают в стену ударами молотка.

Шаг 2. Выявление проблемной операции

Теперь нужно подумать, при работе какой именно машины возникает нежелательный эффект, а потом описать её по предложенному шаблону. «Машина» — условный термин: совокупность устройств, инструментов, объектов и т.п., выполняющих заданную функцию.

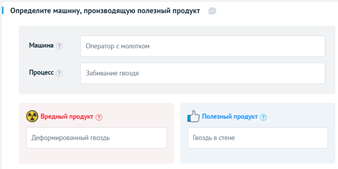

Поскольку полезный продукт мы уже знаем (это гвоздь в стене), то машиной для производства этого продукта будем считать человека с молотком. Запишем это название в схеме машины.

Дальше нужно выявить вредный продукт — непосредственную причину нежелательного эффекта. В нашем случае вредный продукт – деформированный гвоздь.

Остаётся указать суть процесса: забивание гвоздя.

Описание машины лучше делать структурированным, согласно расположению ячеек в темплейте: на основе этой информации по завершении проекта автоматически генерируется заготовка патентной формулы.

Функция машины: забивать гвозди в стену.

Машина для забивания гвоздей состоит из следующих компонентов: молоток, гвоздь, стена, руки человека.

Как машина устроена: человек с молотком в одной руке и гвоздём в другой.

Добавляем в ячейки темплейта иллюстрации, первая показывает состав машины, а вторая последовательность действий.

Человек с молотком в руке – машина предельно простая, ее функционирование предельно понятно. Поэтому нет нужды использовать такой механизм, как функциональный анализ. Для этой задачи его эффективность избыточна.

Опишем, как машина работает: рука держит гвоздь, который приставлен к стене, другая рука движет молоток и направляет его на шляпку гвоздя. Удар передается через стержень гвоздя и действует на его остриё. Остриё раздвигает материал стены, и гвоздь движется вглубь стены.

Вроде всё понятно, непонятно только, почему гвоздь не хочет входить в стену, изгибается и деформируется. Нужно рассмотреть процесс более подробно.

Технологический процесс производства полезного продукта (в данном случае забивание гвоздя) состоит из какого-то количества отдельных операций. Среди них есть и та операция, на которой появляется вредный продукт. Для продолжения работы нужно её выявить. Проблемная операция может быть очевидна сразу, но в более сложных случаях нужно построить модель технологического процесса и проанализировать её. В нашем случае мы не может сказать сразу, какая операция является проблемной. Попробуем найти её с помощью оператора «Выявление проблемной операции»:

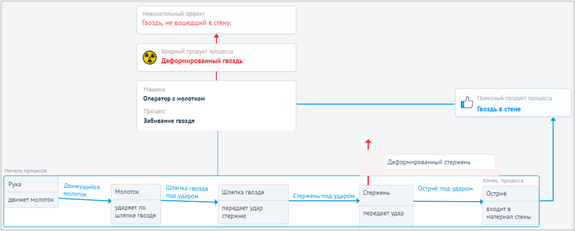

Проследим всю последовательность операций, составляющих технологический процесс забивания гвоздя, т.е. перейдём на уровень ниже по отношению к машине.

Первая операция — движение молотка, исполнитель операции — рука, полезный продукт — движущийся молоток.

Вторая операция – удар по шляпке гвоздя, исполнитель – молоток, полезный продукт — шляпка гвоздя, нагруженная энергией удара.

Третья операция — передача энергии в стержень гвоздя, исполнитель — шляпка, продукт — теперь уже стержень, нагруженный энергией удара.

Четвертая операция — передача энергии к острию гвоздя, исполнитель – стержень, полезный продукт – острие, нагруженное энергией удара.

Финальная операция – вход гвоздя в стену, исполнитель – острие гвоздя, продукт — гвоздь в стене.

Модель технологического процесса, построенная в операторе «Выявление проблемной операции», выглядит следующим образом:

Но так события развиваются только в том случае, если гвоздю удалось преодолеть сопротивление стены. Если нет, то на четвертой операции мы имеем вредный продукт — деформированный стержень гвоздя, тогда вредный продукт заключительной операции— не вошедший в стену гвоздь.

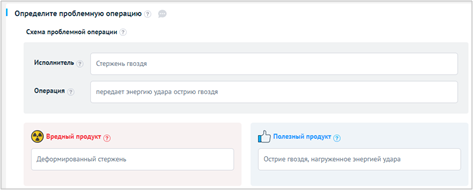

Следовательно, проблемной можно смело назначить четвертую: передача энергии через стержень к острию гвоздя. Стержень энергию к острию не передает, потому, что вся она уходит на производство вредного продукта — деформированный стержень.

Убедившись, что выявленную проблемную операцию делить на более мелкие нецелесообразно, сохраняем результаты работы в операторе и возвращаемся в темплейт. При этом построенная модель технологического процесса сохраняется в виде превью в темплейте, а схема проблемной операции заполняется автоматически.

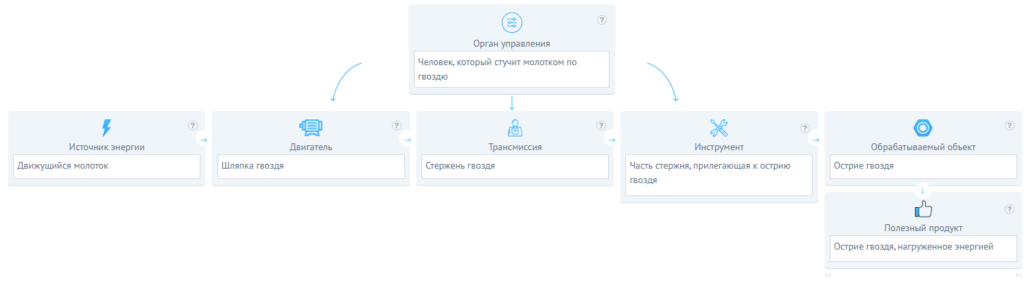

Нужно убедиться, что мы хорошо понимаем последовательность действий при выполнении этой операции. Для этого в операторе «Моделирование полезной системы» построим модель технической системы, функция которой «Передавать энергию к острию гвоздя» .

Источник энергии в этой системе — молоток. Превращение энергии движения в энергию удара происходит в шляпке гвоздя, следовательно, это двигатель. Трансмиссией служит стержень, а инструментом является часть стержня, непосредственно прилегающая к острию. Остриё — обрабатываемый объект. В результате появляется полезный продукт — острие гвоздя, нагруженное энергией удара (продукт подставляется в модель автоматически из схемы проблемной операции). Осталось выявить орган управления: вероятно, это сам человек, который работает молотком.

Шаг 3. Описание конфликта

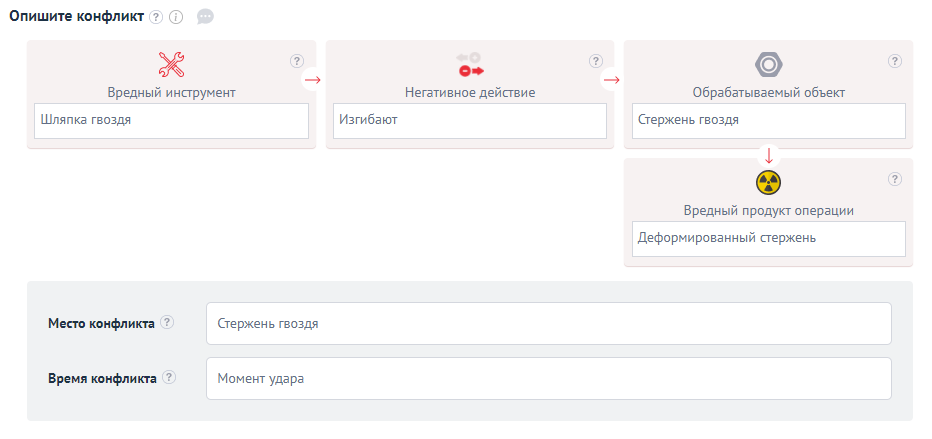

Теперь нужно определить компоненты, которые конфликтуют при выполнении проблемной операции, и заполнить схему конфликта.

Что нам уже известно по поводу конфликтного взаимодействия?

Мы знаем, что оно даёт вредный продукт — деформированный стержень гвоздя. Исходя из этого, легко определить, что обрабатываемым объектом является стержень (до его деформации). Он деформируется под действием двух инструментов — с одной стороны действует шляпка гвоздя, сконцентрировавшая энергию удара, с другой — сопротивление прочной стены. Негативное действие — деформация. Пожалуй, имеет смысл уточнить характер деформации — это изгиб.

Конфликт можно записать таким образом: шляпка гвоздя и стена — изгибают — стержень гвоздя.

Где происходит конфликт? Местом конфликта можно считать сам стержень гвоздя.

Время конфликта — момент удара.

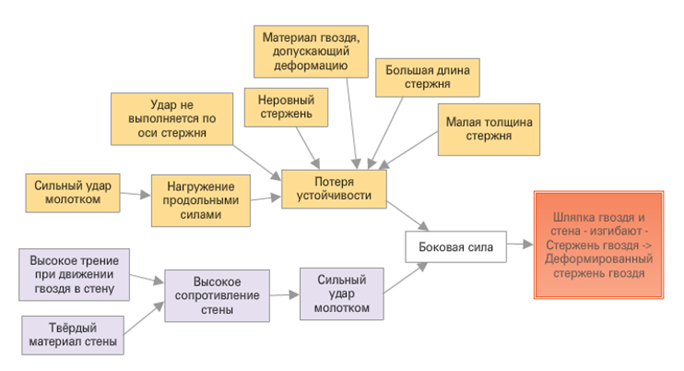

Конфликт требуется устранить, и для этого нужно найти его причины. Изучать причины конфликта можно разными методами, в данном случае мы используем оператор «Причинно-следственный анализ» .

Почему гвоздь изгибается? Потому что возникает какая-то сила, действующая на стержень в поперечном направлении. Другой причины нет, чтобы изогнуть любой объект — надо приложить достаточную боковую силу.

Почему появляется боковая сила? Здесь нужно смотреть, какой источник вредной энергии мы имеем. Он у нас один – сильный удар молотком.

Почему нужен сильный удар? Потому что сопротивление стены высокое.

Почему оно высокое? Этому есть две причины: высокое трение при движении гвоздя в стене и твёрдый материал стены.

Появление боковой силы имеет и другую причину — слабое сопротивление стержня гвоздя изгибу, которое происходит вследствие потери устойчивости при нагружении стержня продольными силами. А продольные силы, в свою очередь, возникают при сильном ударе молотком.

У потери устойчивости есть ряд дополнительных причин:

• стержень гвоздя имеет мелкие изгибы и неровности;

• удар почти никогда не выполняется точно по оси гвоздя, возникает изгибающий момент;

• материал гвоздя допускает деформацию;

• большая длина стержня;

• малая толщина стержня.

Причинно-следственная модель имеет следующий вид:

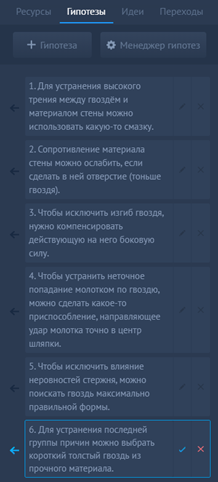

Шаг 4. Выдвижение гипотез

После того как мы узнали причины конфликта, можно сформулировать задачи по его устранению. Начать лучше с выдвижения гипотез: предположений, как можно устранить ту или иную причину и, соответственно, сам конфликт.

Поскольку для выявления причин мы использовали причинно-следственный анализ, то дальше работаем с оператором «Разрыв причинно-следственных связей».

Нужно рассмотреть причины одну за другой и предложить условия, при которых они исчезают. Получается следующий список гипотез:

1. Для устранения высокого трения между гвоздём и материалом стены можно использовать какую-то смазку.

2. Сопротивление материала стены можно ослабить, если сделать в ней отверстие (тоньше гвоздя).

3. Чтобы исключить изгиб гвоздя, нужно компенсировать действующую на него боковую силу.

4. Чтобы устранить неточное попадание молотком по гвоздю, можно сделать какое-то приспособление, направляющее удар точно в центр шляпки.

5. Чтобы исключить влияние неровностей стержня, можно поискать гвоздь максимально правильно формы.

6. Для устранения последней группы причин можно выбрать короткий толстый гвоздь из крепкого материала.

Выдвинутые гипотезы записываются в накопитель гипотез:

Задачи

Проанализируем гипотезы. Все они в той или иной мере могут устранить конфликт.

1-я и 2-я гипотезы говорят о снижении сопротивления стены, что не всегда возможно и удобно.

4-я гипотеза требует использования специального молотка, что существенно ограничивает применение этой идеи.

5-я и 6-я гипотезы не требуют решения задачи: достаточно найти подходящий гвоздь.

Из оставшихся гипотез наиболее перспективна третья: Конфликт можно устранить, если компенсировать боковую силу, действующую на стержень гвоздя.

Выбор обусловлен следующим соображением: если появится возможность компенсировать боковую силу, то будет уже неважно, по какой из перечисленных причин она появилась: одним выстрелом убиваются все «зайцы» -причины.

Сформулируем задачу.

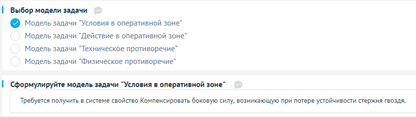

Нажимаем кнопку «Менеджер гипотез»

в «Накопителе информации» и попадаем в соответствующий оператор. Выбираем требуемую гипотезу (третья) и начинаем работу с темплейтом выбора модели задачи.

В результате программа даёт подсказку: нам лучше всего подходит модель задачи «Условия в оперативной зоне». Формулировка задачи следующая: «Требуется получить в системе свойство. Компенсировать боковую силу, возникающую при потере устойчивости стержня гвоздя».

Программа выводит формулировку задачи на основной темплейт, начинаем ее решать.

Решение задачи

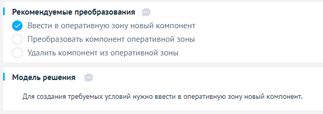

При решении задачи мы несколько раз проходим такую цепочку действий: формулирование модели задачи — переход к модели решения — описание требуемого ресурса — генерирование решения.

Итерация 1

Приступаем к решению задачи на первой итерации. Работаем с моделью задачи «Условия в Оперативной Зоне».

Программа рекомендует ряд преобразований, выбираем из них преобразование «Ввести в оперативную зону новый компонент». Соответственно, модель решения будет «Для создания требуемых условий ввести в оперативную зону новый компонент».

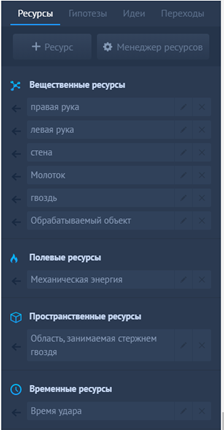

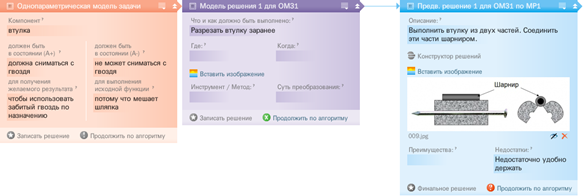

Что может быть таким «новым компонентом» (в терминологии Solving Mill «ресурсом» для решения задачи)? Пока непонятно. Составим список требований к искомому ресурсу.

Что должен делать этот ресурс?

Создавать боковую силу, препятствующую изгибу стержня гвоздя.

Где?

В центре стержня.

Когда?

Во время удара.

Форма ресурса – что-то, охватывающее гвоздь со всех сторон. Размер – не больше длины стержня. Требования к остальным атрибутам ресурса пока не ясны, но есть два существенных дополнительных требования: ресурс должен быть простым и удобным для удержания. Сформулируем идеальный конечный результат: стержень гвоздя и пальцы сами обеспечивают компенсирующие силы.

Какими ресурсами мы располагаем? Вещественные: гвоздь, стена, руки человека, молоток, человек. Полевой ресурс — удар, который передается через стержень. Временные ресурсы: это время до удара и сам момент удара. Пространственный ресурс: место вокруг стержня.

Переходим к генерации предварительного решения. Идея решения вытекает из формулировки идеального конечного результата. Что у нас есть в оперативной зоне? Сам стержень и пальцы, которые его удерживают.

ПР 1: Очень крепко удерживать гвоздь пальцами.

Решение нас не устраивает, но зато оно даёт исходный материал для формулировки технического противоречия. Переходим ко второй итерации работы с задачей.

Итерация 2

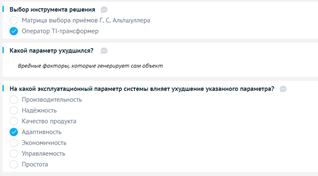

Какую модель задачи выбрать для дальнейшей работы?

У полученного решения есть недостаток – если очень сильно держать гвоздь, пальцам будет больно.

Тут просматривается модель задачи «Техническое противоречие».

С каким параметром системы мы работали на первой итерации? Это параметр сила (в нашем случае компенсирующая). При улучшении заданного параметра появились вредные факторы, которые генерирует сам объект — боль в пальцах.

Для разрешения этого противоречия выбираем инструмент «Оператор TI-transformer». Согласно этому оператору программа уточняет, на какой именно эксплуатационный параметр системы влияет ухудшение параметра «Вредные факторы, которые генерирует сам объект».

Выбираем – адаптивность.

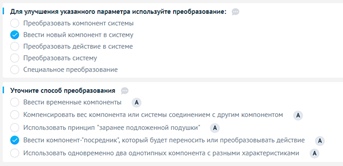

Программа рекомендует ряд преобразований, из которых выбираем «Ввести в оперативную зону новый компонент».

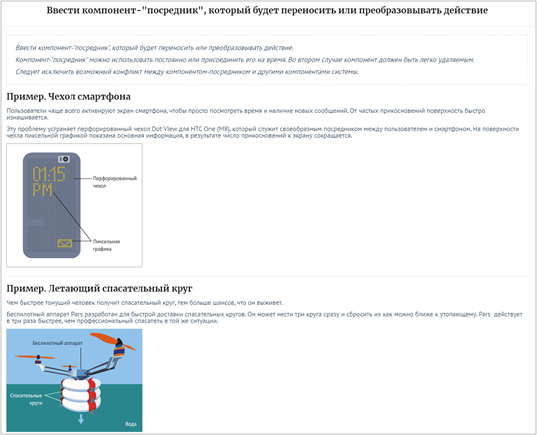

Дальнейшая конкретизация дает нам уточненный способ преобразования: «Ввести компонент-«посредник», который будет переносить или преобразовывать действие».

Модель решения: ввести дополнительный компонент, который будет компенсировать боковую силу и уменьшит боль в пальцах. Где: в области центра стержня. Когда: во время удара молотком.

Часть требований к ресурсу сохраняется из предыдущей итерации, а другие теперь можно уточнить. Форма ресурса — что-то, охватывающее гвоздь. Размер не больше длины стержня. Поверхность, обращенная к гвоздю, должна быть достаточно твердой. Внутренняя структура ресурса должна не разрушаться от удара. Динамичность и управляемость — нет требований. Дополнительные требования к ресурсу: он должен быть простым и удобным для удержания в пальцах. Исходя из этих требований, мы можем сформулировать идеальный конечный результат: стержень гвоздя, пальцы и вводимый компонент сами обеспечивают предотвращение изгиба.

Отсюда получаются следующие идеи решения:

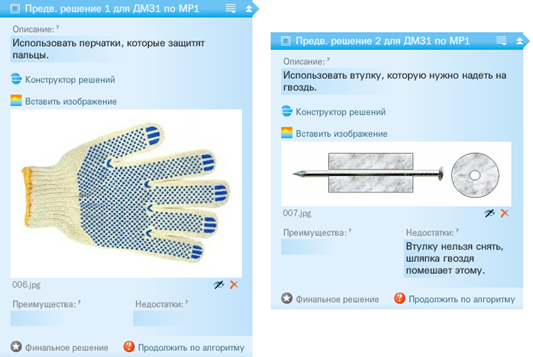

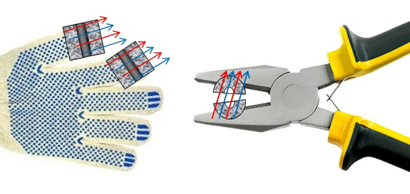

ПР 2. Использовать перчатки, которые защитят пальцы.

ПР 3: Использовать втулку, которую нужно надевать на гвоздь.

Втулка будет препятствовать изгибу гвоздя. Желаемый результат достигнут, но у этого решения есть недостаток: втулку нельзя снять, шляпка гвоздя помешает этому.

Итерация 3

Итак, мы получили три идеи:

ПР.1. Удерживать гвоздь просто пальцами.

ПР.2. Удерживать гвоздь пальцами с применением перчаток.

ПР.3. Использовать втулку из твердого материала с отверстием в центре.

Смысл есть во всех этих решениях, но ни одно из них нас не удовлетворяет полностью. Попробуем улучшить удобство удержания гвоздя и найти дополнительные идеи с помощью оператора «Генератор альтернатив».

Рассмотрим предварительное решение «Удерживать гвоздь пальцами с применением перчаток». Начнём с линии «Развёртывание состава системы», предусматривающей введение новых компонентов в систему. В начале этой линии — голые пальцы, второй шаг предусматривает введение в систему перчаток. Перчатки защищают пальцы, однако эту защиту можно усилить. Например, так:

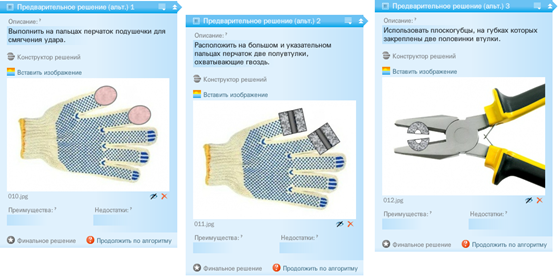

ПР.4. Выполнить на пальцах перчаток подушечки для смягчения удара.

Следующий шаг усиления этого решения:

ПР.5. Расположить на большом и указательном пальцах перчаток две полувтулки, охватывающие гвоздь.

Эти идеи можно усилить, добавив к полувтулкам ручки для их удержания, например, прикрепив их к губкам плоскогубцев.

ПР.6. Использовать плоскогубцы с приваренными к ним полувтулками.

Рассмотрим идею ПР.3. Использовать втулку из твердого материала с отверстием в центре.

Здесь целесообразно проследить эволюцию внутренней структуры втулки. В этой линии есть шаг «Структура с множеством полостей». Это дает нам подсказку использовать для втулки достаточно прочный пористый материал.

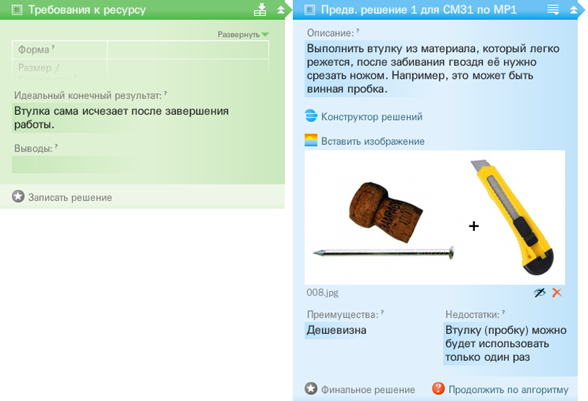

ПР.7. Выполнить втулку из материала, который легко режется, после забивания гвоздя её нужно срезать ножом. Например, это может быть винная пробка.

Еще одна линия, которая обращает на себя внимание, это линия «Динамизация», в которой есть шаг «Введение шарнира, подвижного в одном направлении». Этот шаг дает подсказку для получения следующей идеи:

ПР 8. Выполнить втулку из двух частей, разрезать её вдоль. Соединить эти части шарниром.

Преобразования линии «Дробление» можно применить не только ко втулке, но и к самому шарниру. Так линия «Дробление» включает шаг «Поле», когда дробление компонента переходит на полевой уровень.

Например, если применить магнитное поле, то можно получить следующую идею решения:

ПР.9. Полувтулки нужно намагнитить, чтобы они притягивались друг к другу при наложении на гвоздь (аналогичное решение применяется в отвёртках).

Финальное решение.

Наверное, самым универсальным решением будет использование плоскогубцев и приваренными к губкам полувтулками. Такое приспособление хорошо работает с гвоздями разного размера, удобно в применении, и достаточно простое.

Всё, проект окончен.